この春に小学校入学を控えた子どもの親御さんは、新生活に向けて楽しみな半面、不安もたくさん抱えているのではないのでしょうか。学校入学のタイミングは、子どもが犯罪被害にあいやすくなるタイミングでもあります。

よく聞く防犯対策のひとつとして「知らない人についていったらダメ」という言葉があります。しかし、「知らない人についていったらダメ」は防犯対策としては不十分なのです。

理由は、子どもが被害者となる性犯罪の場合、約8〜9割は身近な大人や子どもと顔見知りの人物による加害だというデータがあるからです。

子どもを狙った加害者がとる行動の特徴や声かけのパターン、子どもへ伝えるべき具体的な防犯対策などについてお伝えします。

子どもを狙った犯罪は増加している

令和2年(2020年)の統計によると、0歳から12歳までの子どもが被害にあった犯罪の認知件数は8788件。その内訳は、0歳から5歳が751件・6歳から12歳が8037件。

6歳から12歳の子どもの被害件数が0歳から5歳の10倍以上となっており、小学校入学以降、犯罪の被害にあうリスクが急激に高まっています。

強制性交罪の被害者年齢層別割合(2022年)

・0歳〜12歳:13.1%

・13歳〜19歳:28.6%

・20歳〜29歳:39.1%

・30歳以上:19.3%

この統計から、10代以下の被害者が全体の4割以上を占め、12歳以下に限っても15%近くを占めていることがわかります。

また、0歳から12歳の被害者数は2018年と比較して1.4倍以上に増加しており、子どもを狙った犯罪が深刻化していることを示しています。

子どもを狙う犯罪に男女差はない

子どもが被害者となる割合の高い犯罪の種類は、窃盗、略取・誘拐、強制わいせつ・強姦です。

女の子の被害が多い傾向がある犯罪の種類もありますが、大人が被害者となる犯罪と比べるとどの犯罪でも男女どちらも被害にあっており、「男の子だから大丈夫」というわけではありません。

加害者側のデータを見てみると、子どもを対象とした犯罪加害者の男女比は犯罪の種類によって違います。全体的には男性加害者が多いですが、児童虐待や殺人では女性加害者も比較的多く見られます。

その中で、性被害に関しては加害者の約90%以上は男性であるとされています。

「男の子だから大丈夫」と思いがちですが、子どもの防犯対策は性別に関わらず必要です。

加害者は見た目では判断できない

知らない人や怪しい人にはついて行ったらダメだよ。

よく聞く言葉ですよね。

では、皆さんの想像する『怪しい人』『怖そうな人』とはどんな人でしょうか?

漫画やアニメ・絵本に出てくるような『サングラス・帽子・マスク・黒い服』そんな“怪しい人”は現実にはいません。

子どもを狙う加害者は、一見、子どもが親しみやすく、優しい風貌の人も多いです。

そのため、子どもが「怪しい人」に気をつけたとしても防犯には繋がらないのです。

子どもを狙った性犯罪の加害者は約8〜9割が顔見知り

子どもが性被害にあった場合、加害者の約8〜9割は顔見知りや身近な人であることがわかっています。

これには両親、祖父母、親戚、近所の人、友人の親族、学校の先生などが含まれ、子どもが慕っている大好きな相手の場合も少なくありません。

子どもを狙う加害者は計画的で、少しずつ信頼関係を作ったり、あの手この手で声をかけてきます。

少しずつ少しずつ距離を詰めていくので、子ども自身が被害にあっていることに気が付かなかったり、気付くのが遅れることも珍しくありません。

例えば…

・とても慕っている学校の先生に、「ゴミがついているよ」と頭や身体に触れられる。

・偶然ぶつかったことを装って、胸やおしりに触れる。

・公園で風景の写真を撮っているふりをしながら、対象児のみズームアップして撮影する。

上記のようなことが起こったとき、子どもは全く気づかないか、違和感を感じても「気のせいかな」と気に留めないことが大半でしょう。

そうして、少しずつ少しずつ行為がエスカレートしていき、子ども自身や周りの人が気づく頃には、何度も性被害を受けた後ということも多いのです。

知っている人や身近な人の中にも「悪い人」がいる可能性があると教えることには、難しさを感じる方もいると思います。

常にすべての人を疑うべきというわけではありません。子どもたちの安全を守るためには、「人」ではなく「行為」に着目したり、自分が感じる「快」「不快」を尊重できるようになることが大切です。

加害者は計画的に行動する

子どもを狙う人はとても計画的であることが多いです。

ターゲットを決め、時間をかけて少しずつ信頼関係を作ったり、ターゲットの好きな物や趣味などの情報を集めて距離を近づけてきます。

いきなり体を触ったり、暴行をしたりするわけではなく、「服にゴミがついているよ」などと言って相手が不審に感じない程度に体に触れることから始まり、徐々にエスカレートしていくこともあります。

加害者はあの手この手で、声をかけてきます。その内容は様々で、昔からよく言われる「おかしをあげるからおいで。」などといったわかりやすいものではなく、とても巧妙です。

子どもを狙う人の声のかけ方の事例をいくつかお伝えします。

子どもを狙う人の声かけパターン

- 権威型:「校長先生がすぐに来てって呼んでいるよ」

- 利益型:「ゲームのレアカードをあげるよ」

- 希少型:「(有名人)に会わせてあげるよ」

- 特権型:「君だけにこのおもちゃをあげるよ」

- 脅迫型:「今車を傷つけただろ。こっちへ来い」

- 緊急型:「君のママが交通事故にあったから、一緒に病院まで行こう」

- 親切型:「ここに鍵が落ちちゃったんだ。取ってくれる?」

- 興味関心型:「猫の赤ちゃんが生まれたから見に来ない?」

このように、子どもを狙う人はあらゆる方法を使って近づいて来るのです。

良くないと気づいても断れない子どもも多い

うちの子は「〜をあげるよ」と声を掛けられても断れそうだけど、「駅までの道を教えて」などと助けを求められたら断れなさそうだな。

そんな風に思った方もいるのではないでしょうか。

小さな頃から「人を助けるのはいいこと」「いいことをするとエライ」と教えられることの多い子どもたちは、「いい子に思われたい」という気持ちから断れないこともあるのです。

「人を助けたい」「人の役に立ちたい」という気持ちはとても大切ですが、目の前にいる人が本当に困っているのか、それとも騙そうとしているのかを判断することは難しいです。

一人で歩いている時や、子どもだけでいる時に、「教えてほしい」「助けてほしい」と声をかけられた際は「わかりません。大人の人に聞いて下さい。」「大人の人にお願いして下さい。」と答えるように子どもに話しておくとよいでしょう。

子どもを守るためにおうちで伝える防犯対策

子どもを狙っている加害者は顔見知りが多いうえに、子どもへの声のかけ方もいろいろ…。

子どもを守るためにはどんなことを伝えれば、防犯対策になるのでしょうか。

子どものNOを尊重する

子どもは「大人の言うことは聞くもの」「NOと言わないことがいいこと」と教えられがちです。

普段から「NO」という経験が少ないことで、声をかけられた時に「イヤ」と言うことができないケースも多いのです。

どんな立場の人にも「NO」と言える力は大切です。

親が意識して、小さな頃から子どもの「NO」を尊重することが、子どもが親のそばから離れて行動するようになる小学生以降の防犯対策につながります。

子どもと約束を決めよう

子どもへ防犯について伝えようとする時には、「〇〇しちゃダメ」「〇〇な怖いことがあるから、気を付けて」などと言いがちですが、気をつけてほしいこと・心配なことは無数にあり際限がありません。

そこで、初めて親から離れて行動する時間が多くなる小学校入学前には「していいこと」「すること」を中心に伝えていくことがおすすめです。

乗っていい車を決める

小学校へ入学すると、学校へ車で迎えに来たお友達のママが「送っていってあげるから、一緒に乗っていいよ。」などと声をかけてくれることは珍しいことではありません。

もちろん好意で声を掛けてくれることがほとんどです。

しかし、絶対に安全とは言い切れません。

そこで、ママ同士で交流がある人や、何かの時お迎えをお願いする可能性のある「車に乗ってもいい人」を5人程伝えておくことがおすすめです。

〇〇くんと◯◯ちゃんのママが車に乗ってもいいよって言ってくれた時は、乗っても大丈夫だよ。

それ以外のママや大人に言われた時は、ママにダメって言われてるから乗りません。って伝えるんだよ。

学校生活の中で子どもも親も交友関係が変化していきます。

その都度、必要に応じて「車に乗っていい人」の約束も変えていくといいでしょう。

まず家に帰る

学校の帰りに誰かに声を掛けられてどこかに誘われても、絶対に一度家に帰ろう。

と、約束しておくことも大切です。

誘拐などのリスクを下げられることはもちろん、お友達に誘われてそのまま遊びに行ってしまい「子どもが帰ってこない!」と不安になったり、学校を巻き込んでの大事になることも防げます。

子どもを守るためには、子どもが「どこに・誰と」いるかを親が把握しておくことがとても大切です。

誰かに食べ物をもらったらその場では食べない

「今流行りの美味しいお菓子をあげるよ」などと言い、お菓子に装った薬物や危険ドラッグを配るという事件も起きています。

子どもを薬物の危険から守るために、

・見知らぬ人から食べ物や飲み物を受け取らない

・友人や知人からでも、出所不明の食品には十分注意する

・薬物の危険性について家庭で話し合い、教育をする

ことが大切ですが、近所のおじいちゃんやおばちゃんなどが子ども達がかわいくて、持っているお菓子をくれようとすることもよくあることです。

一度、「いらないです。」と断っても「いいから、いいから。」と言われ、断りにくいこともあるでしょう。

そんな時のために、子どもには

・一度は断って、それでもくれると強く言われたら、「ありがとうございます。学校帰りには食べられないから家で食べます。」と言って食べずに持って帰っておいで。

・もらったことは必ずママやパパに教えてね。

・親切でくれているかもしれないけど、知らない人にもらったものや、出所のわからないものは食べないようにしようね。

と伝えておくことで、断ることができずに受け取ってしまった場合も、子どもはバレることを恐れてこっそり食べてしまったりすることなく、安心して親に報告することができます。

いつでもなんでも話してね

誰でも毎日の生活の中で、嬉しいことや楽しいこと、悲しいことや辛いことなどいろいろなことがあります。

大人にとっては大したことではないと感じることでも、子どもたちにとっては大きな出来事だったり悩みだったりすることは多いです。

幼い頃から「いつでもどんな時でもあなたの味方だよ」「いつでもなんでも話を聞くよ」と伝え続けることで、信頼関係を築くことができます。

信頼関係の土台があることで、子どもは不安なことや心配なこと、怖い体験をしたことも親に話しやすくなります。

親にすぐに話してくれることで、問題を早期に解決できたり、深刻化する前に対応することができます。

年齢によっては学校でのことや友人関係のことなどをあまり話してくれない時期もあるでしょう。普段はあまり話さなくても、困った時や悩んだ時、いざという時に相談できる関係性を築くことが大切です。

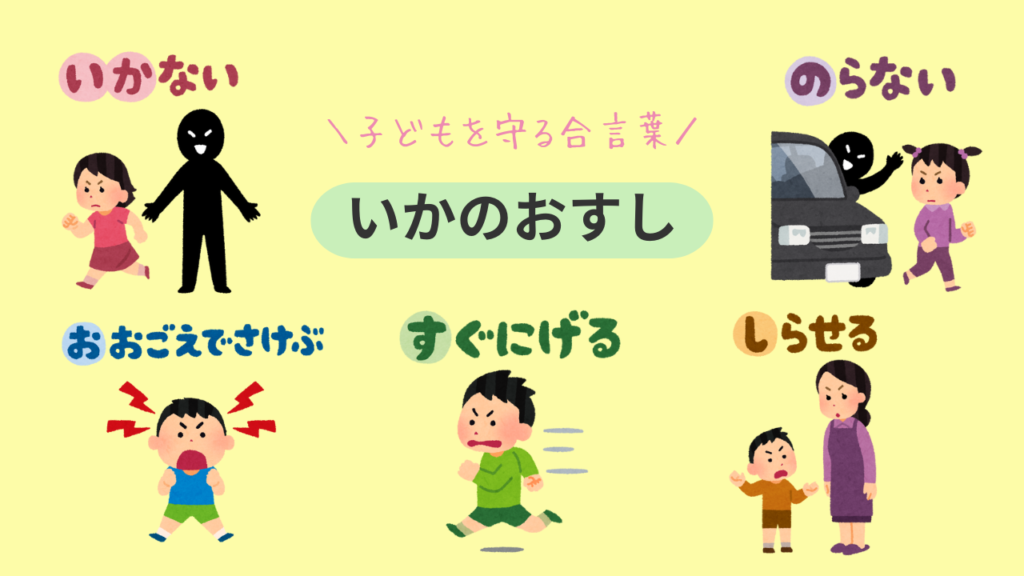

あぶない人から身を守る合言葉「いかのおすし」

あぶない人から逃げる方法は、「いかのおすし」の合言葉で教えることがおすすめです。

特に「いやです」とはっきり伝えること、全力で走って逃げることはとても重要です。

犯罪を起こす人は、20メートル走っても追いつけなければあきらめることが多いと言われています。そのため、子どもに20メートル全速力で逃げる力をを身につけておくことは有効です。

言葉で伝えるだけでは、実際の場面で大きな声を出したり、全速力で走ったりすることは難しいです。日常生活の中で、大きな声で断る練習や、親が声をかけて全速力で20メートル逃げる練習をしておくといいでしょう。

まとめ

6歳から12歳の子どもが犯罪被害にあう件数は0歳から5歳の10倍以上となっており、小学校入学のタイミングで被害にあうリスクが急激に高まります。

また、子どもを狙う加害者は子どもと顔見知りの相手が多く、男女ともに被害にあう可能性があります。

男女問わず、子どもが幼い頃から防犯の知識について伝えていくこと、親子の信頼関係を築いていくこと、親が防犯対策についてのアンテナを張っておくことが大切です。

小学生や中高生になるまで何も伝えていなかったという方も多いと思います。

今からでは遅いということはありません。

大切なお子さんを守るために、何歳からでも、伝えられることから少しずつ伝えてみてください。